A German artist and a New Zealander writer meet each other with the idea of a together but without knowing yet what it will be. How to melt art and poem to an artwork which binds the two to one. Days and nights they share their minds, their feelings, their expressions and word by word, line by line, strokes of brush, splashing colours it is building itself. The metamorphosis is not only the topic of the two it is also what happens to them.

Black and brown splashing on paper. Powerful without control. But then a hand draws its lines. Giving the power one direction cumulating the forces which had been released. Letters entering paper, text entering mind, senses hijacked into another world. The air in our lungs are forming our roots for life. Our whole life might be a metamorphosis.

„We are who we are because of what we learn and what we remember“ – Eric Kandel (Neuropsychiatrist)

Bernd Muss and Jeremy Lefebre had their Vernissage „no pleasure without release“ at Tattoo Freestyle III on Saturday, 22nd of June.

I just want to give you an impression of what melting of art happened. The longer text in German down here I wrote for the exhibition. A kind of prologue to dive into their world of expression.

- no pleasure without release

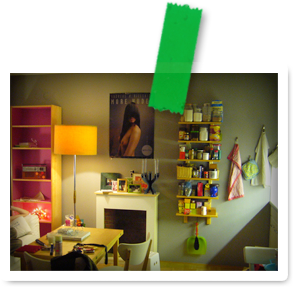

- wall 1

- wall 2

- a woman's face

- letters entering paper...

- heart splashing

- feelings

- my/your hand

- typewriter...

no pleasure without release

// Bernd Muss – Jeremy Lefebre

Wir sind, wer wir sind, auf Grund dessen, was wir lernen und woran wir uns erinnern. – Eric Kandel (Neurowissenschaftler)

Der Tag schlüpft aus der Nacht. Das, was eben noch war, wird Vergangenheit und das Jetzt ist neu. Flüchtig der Moment. Einzig die Gedanken lassen ihn verweilen, bleiben. Schreiben die Erinnerungen. Der Mensch ist im steten Wandel, verändert sich, erneuert sich. Die Biologie spielt mit den Genen und die Erfahrung spielt mit dem Gehirn. Das Herz als Motor, der die Geschwindigkeit bestimmt. Die Luft in den Lungen bilden sich unsere Wurzeln zum Leben. Der Organismus in Bewegung. Von Jahr zu Jahr. Monat auf Monat. Tag für Tag. Stunde um Stunde. Und manchmal sind es die Sekunden, die sich in Unendlichkeit öffnen.

Wir leben. Alltag. Feiertag. Geburtstag. Man richtet sich so ein im Leben. Und lebt. Lebt sein Leben, wie man es sich so eingerichtet hat. Wie es sich so entwickelt hat. Erziehung, Erfahrung, … das Leben bildet. Bildet uns. Und dann?

Auf einmal ein Ziehen. Das so vertraute Leben erscheint distanziert. Manchmal kaum zu merken. Es zwickt nur ein bisschen. Aber geht ja schon. Das Zwicken vergeht wieder. Doch es wird stärker und stärker. Der Geist wird ruhelos, stellt Fragen. Mehr und mehr. Und mehr und mehr wird in Frage gestellt. Es schmerzt und zieht. Das Spüren des Selbst auf eine neue Art, die noch unbekannt ist. Die Entdeckung des Selbst mit anderen Augen und Fragen bohren sich in den Leib, ihn aufzuwühlen und ihm keine Ruhe zu lassen. Die Gedanken winden sich, versuchen zu fliehen, suchen die Ablenkung und doch wissen sie längst: es hat begonnen. Und der Mensch mittendrin. Unwissend, wo es hinführt und wo der Weg ist, die Angst ergreift den Raum und doch gibt es das Wissen: Es muss weitergehen.

Der Boden ist Treibsand. Das Vertraute hält nicht mehr, es schwindet, aufgelöst durch die Fragezeichen. Das größte davon schwebt über dem ICH. Es lässt das Selbst in seinen Grundfesten erschüttern. Legt die Finger in die Wunden der Erinnerung. Suhlt sich im Schmerz und badet im Zweifel. So lange, bis der Wille umlenkt. Zur Erkenntnis kommt. Die Erinnerung ins Leben schreibt und als Erfahrungen frei gibt.

Die Metamorphose beginnt. Ergreift Besitz. Erst langsam, dann immer intensiver. Schritt für Schritt tastet sich die Veränderung voran. Bricht alte Strukturen, verjagt Gewohnheiten und nimmt so die ersten Stufen zur Erneuerung. Auf jedem Absatz wartet die Gewohnheit neben der Erinnerung und fragt „Ist das der richtige Weg? Du kannst auch umdrehen!“ Doch die Veränderung will vorankommen und fordert dabei immer eins: Mut. Das was war, ist sicher. Vertraut. Das, was kommt, ist unsicher. Fremd.

Das Gehirn geht in Lauerstellung, es tastet sich vor. Denkt ins Ungewisse. Der Motor beschleunigt. Mit Mut als Katalysator. Der Puls erhöht. Was jetzt? Springen? Oder langsam gehen? Rückzug? Oder Angriff? Renovierung? Oder Neubau?

Mehr und mehr formen sich Bilder und nehmen auch in Realität Gestalt an. Die Gedanken richten sich ein. Mal unmerklich, mal deutlich spürbar. Das Fremde wird vertrauter. Der Puls ruhiger. Noch einmal tief Luft holen. Das Leben spüren. Und wieder der sein, der man immer war. Mensch.

„Es gibt einige Veränderungen, die von außen bewirkt werden können: aber die größte und wichtigste Veränderung muss innerlich geschehen. Wir müssen uns als Menschen umformen.“ Anaïs Nin, Absage an die Verzweiflung

Jeremy Lefebre und Bernd Muss haben sich die Metamorphose zum Thema geformt, zur Aufgabe gemacht. Mit verschiedenen Medien lassen sie ihre Veränderungen spüren:

Buchstaben erobern Papier, durch den Anschlag der alten Schreibmaschine aufs Papier gebracht. Text nimmt die Gedanken ein, die Sinne sind in eine andere Welt entführt. Die Augen jagen über Farbklekse, die auf das Papier spritzen. Kraftvoll unkontrolliert. Doch dann zeichnet die Hand ihre Linien. Bündelt die Kräfte, die freigelassen wurden.